一场撞球游戏里的意识流动

一场撞球游戏里的意识流动

父亲发动机车,驶离家,去海边钓鱼。这是一条线。儿子离开屋子,跨上单车,决定前往水库。这是第二条线。母亲在打扫房间。这是第三条线。女儿在玩捉迷藏游戏,她消失在衣橱里。这是第四条线。四条线弯弯曲曲的,像一条鞭子,随便抖一下便能甩出很多东西,有回忆有感悟,更重要的是四个人即使没有照面,但他们的所思所想,依然是彼此交杂在一起的。不是“父亲想完母亲想,哥哥想完妹妹想”这般的简单生硬,而是每个单独的个体都遵循各自的意识流,四个人的意识流同时发生,心思活跃,感触摇曳,像四颗花瓣一样呈现。这种呈现依然是共时的,并不分时间上的先后。这也可以视之为多声部创作法,多个人物同时发声,既有区别,又有联系。然而,多声部技巧在长篇小说里较为常见,在短篇小说里则殊为罕见,因为频率和密度会带来处理的难度,有失之含混模糊的危险,尤其考验小说家的能力。黄国峻处理得特别好,堪称大师水准。

寻常时光里,提炼特别感受力

假想黄国峻小说中的人物都是受到外力冲击分散开来的目标球,很难不注意到这些球所在的空间,便是台案和台面。事实上,就《度外》所收的这些小说内容来看,所谓台案和台面,也等同于家。黄国峻似乎习惯或热衷于把人物放在“家里家外”,再来审度人物的活动,分析人物的心理。也即目标球的意识流。

《留白》中因为儿子小约翰搬进了住宿学校,几位客人前来拜访雅各与玛伽夫妻,其中有玛伽的妹妹哈拿。小说便如同玛伽、哈拿与雅各的意识流拼贴,事无巨细,都被放大了,进一步生成奇特、细腻的体验。而其中又以玛伽的心理活动为主——哈拿与雅各的心理活动不过是在旁映衬,免得玛伽过于孤寂——可谓传神,读来让人惊叹。“矮篱外,小径的路面,以及两侧所长满的丛丛枝叶,都被悄悄地撕去了一层发亮的薄膜。就是这么一回事,阳光撤隐了。”这是玛伽的所见所感,放在小说首段的末尾,便为小说整体氛围定下了基调:玛伽生活中那层发亮的薄膜被撕掉了。“她像是被那面床单给补住了。”“真可笑,她看起来像是被云团遮蔽了。”“觉得自己老了,觉得自己在生活之外,在缩小着。”“日子栖在她身上,没有动静。”寥寥几笔,将孩子离开身边的中年夫妻(特别是妻子)的生活和心态,泼染得入木三分。玛伽就像是一颗孤零零的球,不愿与其他目标球发生碰撞,独处一隅,满怀忧思,那种淡然甚至有了冷漠的况味。放在家庭或者亲情中细看,玛伽显然是失意的,甚至是郁郁寡欢的。那么,“空白”有了何种涵义?是爱演变成空白,还是生活中多了很多无法填补的空白?这种“空白”是难以避免的吗?是有益的吗?小说作者并没有明言,但这些在读者脑中自动生成的问号,可能恰恰源于玛伽那种晦涩的意识流。

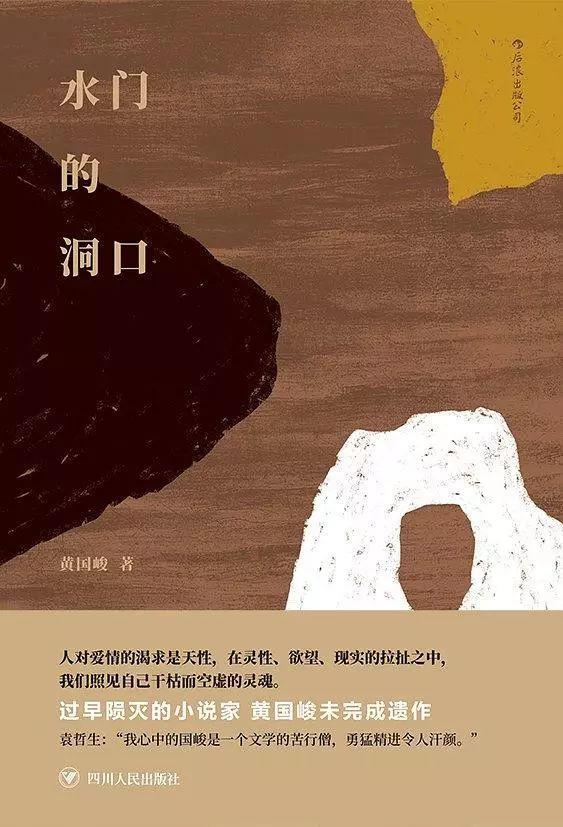

《水门的洞口》

作者: 黄国峻 版本: 后浪丨四川人民出版社 2018年12月

(点击书封可进入购买页面)

《归宁》将家的背景扩大,这次是娘家。“归宁”者,原本就是出嫁的女儿回娘家省亲。这次的三颗球换成了母亲、姑妈和归宁的怀有身孕的女儿安妮。对于女儿:“坐在沙发上午歇,就感到深深地回到家中,回到家的深处。这屋子里的宁静不同于别处的宁静,鲜明得使自己的新家和来此的路途变得肤浅。”很难在其他小说中读到对于家的如此妥帖的描写。然而,很快地,她便想离开了。“有一份冷静在安妮心中,片刻不停地欲将她自此地带走,正如自己来到此地。”对于姑妈:乐于也可以说不甘示弱地分享消息,这是基于一种人情往来——“你要是再早几天来,还有火灾可以看”;“那个疯妇人,误伤了邻居家一个女孩”。对于母亲:“不想从女儿身上得到任何好处,甚至不需要她形式上来回探望。不明白自己这几天究竟愉快个什么劲?”似乎三个人加在一起,也难以高于生活,不够才智去超越这一切。然而,正需要这样寻常时光里的相处,才会保持人类感官的敏锐,去表达对一种生活的喜欢或厌恶。相互的感应、摩擦乃至撞击,会提炼出特别的感受力。想象力可能更依赖于感同身受的能力。一颗球撞击另一颗球,产生运动,然后是和又一颗球产生撞击,呈涟漪状扩散开来。更多时候,感受力直接表现为善意。对生活缺乏善意的人,可能感受力也会削弱。当然了,黄国峻看到了生活中这份善意的可贵,同时也难免会感慨,正是彼此之间的善意造成了彼此之间的疏离。在撞球游戏中,善意宛如不期而至的静电,会导致意外发生。这种情况是两颗球都难以及时应对的,即使会很快对此达成谅解。理想的局面是:台面上任何两颗球,即使靠得很近,但不能紧紧挨着,一旦形成“贴球”,便会很麻烦。

彰显“未来性”但与传统文学大有关联

骆以军先生在《序》里说:黄国峻是未来的小说家,可见对黄国峻的认可与看重,可惜黄国峻在2003年便与这个世界告别。现在是2019年,黄国峻如果还健在,十六年光阴中,他会给汉语文学贡献出多少杰出的文本。我想,肯定会继续惊艳到读者。虽然在我读来,黄国峻的小说除了彰显“未来性”,其实和“传统文学”依然大有关联。螺蛳壳里做道场。在小里做文章向来是中国传统文学的重要特征,即使是唐传奇和笔记小说,奇情之余,也要把人情世故做足。把人性、把情感、把生活、把家庭,都放在小里观察,往往能带来别致的观感和体验。窃以为,这种感受性可能是现代汉语小说特别匮乏的。情感、感受都无法做到细致入微,精力都放在小说技巧的磨炼上,即使能够做到游刃有余,也难以摆脱“奇淫技巧”的质疑,在根柢上仍然失之偏颇和肤浅。换句话说,近两年来“真实故事”的突然走红,收获大量读者,衬托出来的恰恰是大众对“真情实感”的期待和回归。按理说,小说中的情感应该比“真实故事”更能吸引和打动人。在这方面,黄国峻的小说文本,确实可作为小说写作者的“他山之玉”。

-

- 高糖娱乐圈文:高冷?薄情?不存在的!顾先生腹黑、闷骚、爱吃醋

-

2024-07-04 10:36:31

-

- 海绵宝宝被禁播的一集!海绵宝宝黑化变丧尸,派大星拯救比奇堡!

-

2024-07-04 07:29:26

-

- 《天行九歌》最强的剑客排名,第一是最神秘的它

-

2024-07-04 07:27:11

-

- 《青春有你》选秀出道的李振宁被拍到与一女子当街拥抱

-

2024-07-04 07:24:56

-

- 《歌手》刘欢表现差强人意,杨坤被封无冕之王成最大赢家

-

2024-07-04 07:22:42

-

- 海贼王:桃之助的青梅竹马,仅凭果实控制凯多海贼团

-

2024-07-04 07:20:27

-

- 倚天屠龙记:鹿杖客绑韩姬时,大家注意别打开弹幕,太心疼范遥了

-

2024-07-04 07:18:12

-

- 《亮剑》幕后剧照,李云龙抽着烟和导演对台词,虎子戴耳机

-

2024-07-04 07:15:57

-

- 火影:佐良娜只能是第九代火影,第八代火影鸣人内定了

-

2024-07-04 07:13:42

-

- 《相逢行》这首诗写的是李白的艳遇……

-

2024-07-04 07:11:27

-

- 《秦时明月》最有可能是韩非和紫女孩子的三个人:少司命、星魂和

-

2024-07-04 07:09:13

-

- 王嘉尔回归《拜托了冰箱》,刘宪华遭网友嫌弃,明星靠品行拉差距

-

2024-07-04 03:02:48

-

- 深圳十大创意园——华侨城文化创意园

-

2024-07-04 03:00:33

-

- 葡萄胎图片 高度警惕

-

2024-07-04 02:58:17

-

- 勒是雾都!Bridge和丁丁这次铤而走险

-

2024-07-04 02:56:03

-

- 这位开国大将夫人,8个子女个个优秀,如今将近百岁高龄

-

2024-07-04 02:53:48

-

- 鼹鼠虽然长得像老鼠,名字里也有鼠字

-

2024-07-04 02:51:33

-

- 现实版爱丽丝仙境,跟着爱享旅行向新疆出发

-

2024-07-04 02:49:18

-

- 练成金刚不坏神功的空见神僧盖世无双?其实他的功力远不如这三人

-

2024-07-04 02:47:03

-

- 南昌红谷滩事件:行凶杀人者唯一的原因,就是他是个杀人犯。

-

2024-07-04 02:44:49

3-5分钟人性短片(山下的女人是老虎)

3-5分钟人性短片(山下的女人是老虎)